実釣レポート|大阪湾の秋の風物詩、タチウオテンヤに挑戦

「タチウオテンヤ」とよばれる釣り。名前は聞いたことがあるけれど、銀色に光る刀のような魚体と、鋭い歯を持つタチウオをどのように釣りあげるのか。テンヤという独特の呼び名を使う仕掛けからは想像もつきません。

初心者にもできるのかどうか、実際に体験してみました。

Contents

エサ×ルアーのハイブリッド釣法「テンヤ」

「初心者でも狙える人気の釣り」と聞けば、挑戦してみたくなるのが人の性。半分の不安と、半分のワクワクを抱えながら、準備を始めました。

まず用意したのは、船用の釣竿「ライトゲーム 82H190」。タチウオテンヤに適した設計で、しっかりとしたバット(胴)と繊細な穂先を兼ね備えています。

シマノにはタチウオ専用「サーベルマスター」シリーズがあり、用途や釣法に合わせて多彩なラインナップが揃っていますが、秋はタチウオシーズン真っ最中。レンタルがすべて出払っていたため、今回は「ライトゲーム」を使用しました。

次に選んだのはカウンター付きベイトリール。

小さなディスプレイに水深(タナ)が表示される仕組みで、「今どの深さに仕掛けがあるのか」が一目でわかります。

タチウオ釣りではタナ取りが重要と聞いていたので、この機能は心強い味方です。

電動リールよりもシンプルで、手巻きならではの“魚を引き上げている実感”が味わえるのも魅力でした。

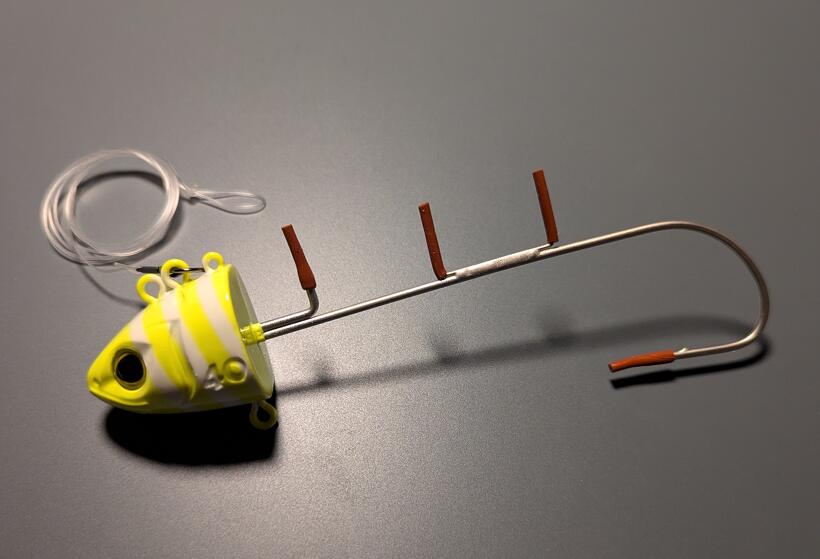

仕掛けはもちろんテンヤ。

鉛のオモリとフックが一体化したもので、今回は船長の指示に従い40号を使用しました。大阪湾では最も一般的なサイズで、水深や潮の速さに対してバランスが取りやすい号数です。

最後にライン。PE1.5号を200m巻き、リーダーにはフロロカーボンの16号を使用しました。タチウオの鋭い歯に切られないよう、やや太めを選ぶのがポイントです。

準備を整えるごとに「これなら自分にもできるかもしれない」という期待が膨らんでいきました。

港に着くと、まだ夜が明けきらない空の下に釣り人が集まっていました。エンジン音と潮の匂いに包まれ大阪湾の中心へ繰り出すと、不思議と心が高鳴ってきます。

テンヤを操って、海の中を想像する

船上で冷凍イワシをぐるぐると針金で固定します。初めて挑戦した時は「こんなふうに魚を巻きつけて大丈夫?」と不安になりましたが、やってみるとキレイに巻くのが意外と楽しく、工作や料理に似た手の動きにワクワクしました。

いよいよ仕掛けを投入。カウンターを見ながら、船長の指示する水深までテンヤを落とします。

タチウオは独特の「立ち泳ぎ」でエサを待ち構える魚です。 テンヤ釣りではこの習性を活かし、イワシを付けた仕掛けを上下に動かすことでタチウオの捕食本能を刺激します。

誘い方はシンプル。

竿を大きく1〜4回シャクり上げ、ゆっくりと下げながらテンヤを自然に落とす(フォール)。

落ちていく最中に「コツッ」としたアタリが来ることが多く、この繰り返しで誘っていきます。

大切なのは、イワシを自然に漂わせるイメージ。

シャクるときに力みすぎず、フォールでは竿先に神経を集中させ、“違和感”を見逃さないことがコツです。

タチウオがイワシに食いつき、針金が動いている感覚がラインとロッドを通して、かすかな振動として手に伝わってきます。これがタチウオの「アタリ」です。

「少し待って、重みが乗ったら合わせて!」

意識を集中させたその瞬間、「ガツン!」と竿先が引き込まれました。ロッドを立てながらリールを巻き始めると、竿が弓なりにしなり、魚の力と重みがダイレクトに腕へ。これがタチウオとの初めてのやり取り。

銀色に光るタチウオが海面から姿を現した瞬間、胸の鼓動が一気に早まります。船べりまで寄せて、一気に抜き上げるとずしりとした重みが腕に伝わりました。

「やった!」と同時に、「この鋭い歯に触れたら危ないぞ」という緊張感。

タチウオとの出会い

まずは針を外さなければなりません。タチウオの口は硬く、しかも鋭い歯が並んでいるので素手で触るのは危険。タチウオばさみを使って、慎重にフックを外していきます。暴れる魚体にドキドキしつつ、なんとか外れた瞬間にホッと息をつきました。

船上で改めて観察してみると、タチウオは驚くほど細長く、体表は金属のように光り輝いています。特に印象的だったのは、背びれの動き。針から解放されると、まるでリズムを刻むように背びれを小刻みに揺らし、生命力を誇示しているように見えました。

その姿に、ただ「食べる魚」というよりも、「生き物を相手にしているんだ」という実感がこみ上げます。釣り上げる喜びと同時に、自然への畏敬の念が芽生える瞬間でもありました。

テンヤに付けたイワシはボロボロ。キレイに巻いたはずの針金も乱れています。頭の重りにはタチウオの牙も刺さっていました。

船長から「次の仕掛けを手早く作って!」との声。

最初の一匹を釣り上げて胸をなでおろしたあとは、仕掛けを再び作り直し投入します。アタリはすぐに来ることもあるため、竿先に神経を集中させます。

アタリの感覚がつかめてきた

最初は「波の揺れ」と「魚のアタリ」の区別がつかず、何度も空振り。でも、何度か繰り返すうちに気づき始めました。波の動きは一定で、竿先がフワリと戻る感じ。対して、タチウオのアタリは「コンッ」と鋭く、どこか意思を持ったような反応。 少しずつ判断がつくようになり、アワセのタイミングも早すぎず、遅すぎず。うまくフッキングできたときに竿がしなると、「やった!」と気分が高揚します。

シャクリ方も変化をつけると、違いが出ることもわかりました。最初は大きく竿を煽るだけだったのが、次第に「エサをゆっくり漂わせる」イメージで動かせるように。小さく刻むように誘ったり、大きく見せたり、試しながら自分なりのリズムを探っていきます。

すると不思議なことに、魚からの反応も増えてきました。フォール中の「コツコツ」という微妙な違和感に、自然と体が反応する。リールを巻き上げながら「少しずつ釣り人になれてきているかも」と、嬉しい実感が湧いてきました。

船の上で、一本、また一本とタチウオを積み重ねていくうちに、最初に抱いていた不安は消え、代わりに「もっと上手になりたい」という欲が芽生えていました。

海の恵みと命の輝きを感じた

気がつけば、クーラーボックスの中は銀色の帯でいっぱいになっていました。最終的な釣果は22本。同行したスタッフは21本。「一本差かあ!」と笑いながら、互いの健闘をたたえ合います。数字の勝ち負け以上に、並んだ魚の美しさが心に残りました。

船上でタチウオを眺めていると、光の角度で体表が青白くきらめき、まるで金属のよう。1匹ごとに微妙に違う体型やヒレの動きに、命の重みを感じます。釣り上げる度にただの「数」ではなく、イワシと引き換えに海の恵みを分けてもらった実感がありました。

もう一つの楽しみ、味わう時間

帰宅してからは、もう一つの楽しみ「料理」です。刺身にすると、透明感のある白身が甘くてとろけるよう。定番の塩焼きは皮がパリッと香ばしく、脂がじゅわっと広がります。さらに骨は油でカリっと上げると、骨せんべいとして余すところなく楽しめます。

「釣る楽しみ」と「食べる喜び」がつながった瞬間。22本のタチウオは、ただの釣果ではなく、一日の体験をしっかりと形にしてくれる存在になりました。